- Главная

- Онлайн тренинги

- Бесплатные

- Бесплатный курс для массажистов «Неотложная помощь при травмах»

- Помощь при травмах

- Черепно-мозговая травма

Черепно-мозговая травма

Черепно-мозговая травма

Черепно-мозговая травма (ЧМТ) – травма костей черепа и его содержимого (головного мозга, мозговых оболочек, сосудов и черепных нервов). В МКБ-10 описывается кодом S06 (внутричерепная травма), S02.0 (перелом свода черепа), S02.1 (перелом основания черепа), а также S00.0, S00.7-S00.9 (для поверхностных травм головы), S01.0, S01.7-S01.9 (для открытых ран головы), S02.7-S02.9 (для других переломов), S09.7-S09.9 (для других травм головы).

Различают закрытые и открытые ЧМТ. Под закрытыми понимают повреждения, при которых отсутствуют нарушения целости кожного покрова и волосистой части головы (ран). Для открытых ЧМТ, наоборот, характерно наличие повреждений кожи и волосистой части головы (ран). Из открытых травм особенно опасны перелом свода черепа и перелом основания черепа. Среди закрытых повреждений мозга различают сотрясение мозга, ушиб мозга и сдавление мозга.

Симптомы:

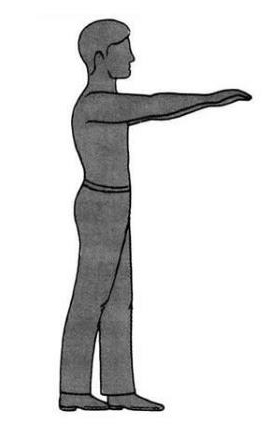

• При сотрясении головного мозга: факт травмы, утрата сознания до 15 минут, амнезия, общемозговая симптоматика (головная боль, тошнота, рвота), вестибулярные нарушения (нистагм, то есть быстро повторяющиеся движения глазных яблок, неустойчивость в позе Ромберга, промахивание при выполнении пальценосовой пробы).

• При ушибе головного мозга: длительная утрата сознания с последующим медленным восстановлением, выраженная общемозговая симптоматика и вестибулярные нарушения, наличие очаговой неврологической симптоматики (снижение мышечного тонуса, снижение чувствительности).

• При сдавлении головного мозга: «светлый промежуток» (промежуток времени после травмы, предшествующий быстрому повторному нарушению сознания); брадикардия; повышение артериального давления; расширение зрачка на стороне гематомы с развитием анизокории (разный диаметр зрачков правого и левого глаза); гемипарез (то есть односторонний частично выраженный паралич) на стороне, противоположной гематоме.

• При различных открытых ЧМТ: клиническая картина очень вариабельна: от легкой степени нарушения общего состояния и неврологического статуса до самых тяжелых повреждений жизненно важных участков головного мозга с соответствующей клинической картиной.

Рисунок 5. Поза Ромберга.

Лечение на догоспитальном этапе. Лечение начинается с купирования судорог, поддержания дыхания и кровообращения. Все экстренные лечебные мероприятия (в первую очередь устранение гипоксемии, то есть недостатка кислорода, и гипотензии, то есть пониженного артериального давления) следует проводить немедленно и одновременно. У любого пострадавшего с черепно-мозговой травмой необходимо помнить о возможности повреждения шейного отдела позвоночника и внутреннего кровотечения. Пока повреждение позвоночника не будет исключено в стационаре, пациента следует вести как больного, имеющего травму позвоночника, и шейный воротник необходимо наложить обязательно. У пострадавших с ЧМТ в состоянии шока всегда следует подозревать сочетанную травму, даже если при первичном осмотре дополнительных повреждений выявить не удается.

Ниже приведена краткая схема лечения на догоспитальном этапе:

1. Выполнение жизненно важных лечебных мероприятий:

— купирование судорог: диазепам (сибазон, реланиум) 0,5% 2-4 мл или мидазолам (дормикум) 0,5% 1-3 мл внутривенно;

— восстановление проходимости верхних дыхательных путей: эвакуация слизи и (или) рвотных масс из полости рта, введение трубки «Combitube» или ларингеальной маски;

— устранение гипоксии: при сатурации менее 90% – оксигенотерапия (кислород 40-50 об%), при частоте дыхания менее 10-12 в 1 минуту или сатурации менее 85% на фоне оксигенотерапии или сатурации менее 70% – вспомогательная вентиляция легких (ВВЛ); при апноэ – искусственная вентиляция легких (ИВЛ);

— остановка наружного кровотечения (при его наличии); на раны накладывают асептические повязки.

Дальнейшая терапия зависит от клинической формы черепно-мозговой травмы и сопутствующих ей повреждений.

2. Лечение ЧМТ легкой степени тяжести (сотрясение головного мозга, ушиб головного мозга I степени): медикаментозная терапия на догоспитальном этапе не проводится.

3. Лечение ЧМТ средней степени тяжести (ушиб головного мозга II степени):

— при артериальном давлении выше 160/100 мм ртутного столба: магния сульфат 25% 10 мл внутривенно; фуросемид (лазикс) 1% 2 мл внутривенно;

— при систолическом артериальном давлении менее 90 мм ртутного столба (необходимо целенаправленно искать источник кровотечения или травму позвоночника с развитием спинального шока как причину гипотонии!): инфузионная терапия: раствор Рингера (или его модификации) 400-800 мл внутривенно;

— нейропротекция: магния сульфат 25% 10 мл внутривенно или мексидол 5% 2-8 мл внутривенно или цитофлавин 10 мл внутривенно;

— субарахноидальное кровоизлияние: этамзилат (дицинон) 12,5% 4-6 мл внутривенно и транексамовая кислота (транексам) взрослым из расчета 10 мг/кг (0,2 мл 5% раствора на 1 кг веса больного) со скоростью 1 мл в минуту внутривенно.

4. Лечение ЧМТ тяжелой степени (ушиб головного мозга III, сдавление головного мозга):

— коррекция артериальной гипотонии: раствор Рингера (или его модификации) и декстран-60 (полиглюкин) или раствор гидроксиэтилкрахмала в общем объеме 400-800 мл;

— нейропротекция: магния сульфат 25% 10 мл внутривенно или мексидол 5% 2-8 мл внутривенно или цитофлавин 10 мл внутривенно;

— субарахноидальное кровоизлияние: этамзилат (дицинон) 12,5% 4-6 мл внутривенно и транексамовая кислота (транексам) взрослым из расчета 10 мг/кг (0,2 мл 5% раствора на 1 кг веса больного) со скоростью 1 мл в минуту внутривенно.

5. При сочетании ЧМТ с другими тяжелыми травмами: оказание помощи проводят в соответствии с рекомендациями по лечению политравмы.

Госпитализация. Рекомендуется госпитализировать всех больных с черепно-мозговой травмой. Обязательная госпитализация необходима только для пациентов, у которых повреждения головы сочетаются с прогрессирующим ухудшением неврологического статуса, а также пострадавших со стойким нарушением сознания, общемозговой неврологической симптоматикой или локальным неврологическим дефицитом, судорогами, проникающим ранением, открытым или вдавленным переломом черепа, причем направлять таких больных рекомендуется в нейрохирургическое отделение многопрофильного стационара. Транспортировка осуществляется на носилках или спинальном щите в положении с приподнятым головным концом на 15-30° у пациентов со стабильным кровообращением. При гипотензии рекомендуется горизонтальное положение.

При тяжелой ЧМТ общепрофильным выездным бригадам скорой медицинской помощи целесообразно вызвать себе в помощь специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи анестезиологии-реанимации. При этом указывается, что у пострадавшего с нарушениями сознания по шкале комы Глазго 8 баллов и менее (кома) в целях обеспечения нормальной оксигенации и ликвидации гиперкапнии (повышенного содержания углекислого газа в крови) должна быть проведена интубация трахеи. Это вмешательство предпочтительно проводить сотрудникам специализированной бригады, а общепрофильные бригады должны иметь возможность воспользоваться альтернативными методиками: двухпросветной ларингеальной трубкой или трубкой «Combitube».

Лечение на госпитальном этапе. Служба нейротравматологической помощи пострадавшим с черепно-мозговой травмой в многопрофильном стационаре должна включать приемное отделение, нейрохирургическое, неврологическое, травматологическое отделения, дежурного врача скорой медицинской помощи, дежурного врача-невролога, врача-хирурга, врача травматолога-ортопеда, дежурного врача-нейрохирурга, постоянно готовую к работе операционную, укомплектованную оборудованием и персоналом, отделение реанимации, лабораторную службу и все оборудование, необходимое для лечения пострадавших с нейротравмой. В любой момент должно быть обеспечено проведение компьютерно-томографического исследования. В первую очередь проводится восстановление и поддержание жизненно важных функций: дыхания, кровообращения. Выполняется осмотр больного по особому плану. В зависимости от вида травмы назначаются различные диагностические исследования: КТ, МРТ, ангиография, электроэнцефалография. Далее проводится комплексное лечение по показаниям.

Неврологический осмотр пациента с ЧМТ и оценка состояния по шкаде комы Глазго

Неврологический осмотр

Неврологический осмотр – основная диагностическая методика для оценки состояния пациента и принятия решения о выполнении КТ, МРТ, ангиографии, ЭЭГ и других диагностических действий. Цели проведения неврологического осмотра:

— формулировка топического диагноза у пациента;

— оценка динамики очаговой и общемозговой симптоматики;

— выбор инструментальных методов исследования (КТ, МРТ, ЭЭГ, ангиографии и так далее).

Частота осмотра в зависимости от степени тяжести состояния пациента:

— каждые 1-2 часа у пациентов с повреждениями мозга различного генеза в острой фазе заболевания;

— 1-2 раза в сутки при стабилизации состояния больного.

План клинического неврологического осмотра:

• Оценка положения больного в постели.

• Реакция на обращенную речь.

• Реакция на болевые раздражения.

• Проявления полушарной симптоматики.

• Проявления диэнцефального синдрома.

• Оценка сегментарной стволовой симптоматики (подробно по всем уровням ствола).

• Наличие дислокационной и менингеальной симптоматики.

• Заключение по осмотру с указанием топического диагноза, основных синдромов и динамики по сравнению с предыдущим осмотром.

Оценка положения больного в постели (в форме описания):

• Активное.

• Пассивное.

• Вынужденное.

• Патологические позы.

Менингеальная симптоматика:

• Ригидность затылочных мышц.

• Наличие симптомов Кернига.

Реакция на обращенную речь:

• Нет реакции.

• Отдельные звуки.

• Невнятная речь.

• Односложные ответы.

• Четкая артикуляция.

• Общается, но нарушена ориентация (пространство, время, личная ситуация).

• Полностью ориентирован.

Реакция на боль (наиболее важна у больного в коме):

• Дифференцированная.

• Недифференцированная.

• По типу позно-тонических реакций.

• Сгибательная – уровень повреждения выше среднего мозга.

• Разгибательная – уровень повреждения – средний мозг и ниже среднего мозга.

Проявления полушарной симптоматики:

• Парез взора в сторону (взор направлен к очагу).

• Гемипарез на противоположной стороне.

• Судорожный синдром.

Проявления диэнцефального синдрома:

• Вегетативно-висцеральные нарушения.

• Нарушение моторики ЖКТ.

• Парез кишечника.

• Тахикардия.

• Гипергидроз.

• Гипо-/гипертермия.

• Водно-электролитные нарушения (например, несахарный диабет).

• Гормональные изменения.

Оценка состояния ствола мозга:

• Средний мозг. Оцениваются:

размер глазных щелей;

размер зрачков;

реакция на свет;

положение и движение глазных яблок;

рефлекторный взор вверх;

окулоцефалический рефлекс.

• Мост. Оцениваются:

ширина глазных щелей;

роговичные рефлексы;

размер зрачков;

мимическая реакция;

положение нижней челюсти;

реакция на раздражение роговиц и лица;

парез взора (стволовый).

• Продолговатый мозг. Оцениваются:

характер дыхания;

состояние гемодинамики;

бульбарный синдром;

сохранность парасимпатической иннервации.

Дислокационный синдром. Диэнцефальная стадия:

• Сонливость/возбуждение, сужение зрачка на стороне очага.

• Патологическое дыхание (Чейна-Стокса).

• Гипертермия.

• Плавающие движения глазных яблок.

• Реакции децеребрации.

Стадия среднего мозга.

• При латеральной дислокации.

• Анизокория на стороне очага.

• Гемипарез на противоположной стороне.

• При центральной дислокации.

• Двусторонний миоз.

• Парез взора вверх.

• Отсутствует окулоцефалический рефлекс.

• Тахипноэ.

• Реакции децеребрации.

Стадия нижних отделов ствола.

• Тахипноэ, апноэ.

• Артериальная гипер-/гипотензия.

• Мышечная атония.

• Двусторонний мидриаз.

Заключение по неврологическому осмотру.

• Оценка уровня бодрствования (ясное – полная ориентация, сомноленция, оглушение, сопор, кома 1-3).

• Стволовый синдром (уровень поражения).

• Рефлекторно-двигательная сфера (наличие тетра-, гемипареза, мышечный тонус, сухожильные рефлексы).

• Предположительный топический диагноз.

• Наличие положительной или отрицательной динамики по сравнению с предыдущим осмотром.

• Особенности (например, седативная терапия).

Помимо описательной, общепринята оценка состояния уровня бодрствования по шкале комы Глазго в баллах (используется преимущественно у больных с ЧМТ) и сопоставление со шкалой уровня угнетения сознания.

Шкала комы Глазго. Открывание глаз:

• Отсутствие – 1.

• На боль – 2.

• На оклик – 3.

• Произвольное – 4.

Двигательные реакции:

• Отсутствуют – 1.

• Позно-тонические разгибательные – 2.

• Позно-тонические сгибательные – 3.

• Недифференцированные (отдергивание) – 4.

• Дифференцированные (к месту боли) – 5.

• Выполняет по команде – 6.

Речь:

• Отсутствует – 1.

• Нечленораздельные звуки – 2.

• Непонятные слова – 3.

• Спутанная – 4.

• Правильная, больной ориентирован – 5.

Сопоставление балльной оценки по шкале комы Глазго и состояния сознания по А. Н. Коновалову и соавторов. ШКГ в баллах:

• 15 – ясное сознание (полная ориентировка).

• 13-14 – умеренное оглушение (сонливость, дезориентировка).

• 11-12 – глубокое оглушение (выраженная сонливость, речевой контакт затруднен).

• 9-10 – сопор (защитные реакции и открывание глаз на боль).

• 6-8 – умеренная кома, кома 1 (нет речевого контакта, открывания глаз, выполнения инструкций).

• 4-5 – глубокая кома, кома 2 (нет защитных реакций на боль, патологические реакции, снижение стволовых рефлексов), нарушения гемодинамики, дыхания.

• 3 – терминальная кома, кома 3 (мышечная атония, угнетение всех стволовых рефлексов, сухожильные могут вызываться со спинального уровня, выраженные нарушения гемодинамики и дыхания).