- Главная

- Онлайн тренинги

- Бесплатные

- Бесплатный курс для массажистов «Неотложная помощь при травмах»

- Помощь при травмах

- Повреждения шеи, позвоночника, груди и живота. Политравма

Повреждения шеи, позвоночника, груди и живота. Политравма

Повреждения шеи, позвоночника, груди и живота. Политравма

Повреждения шеи, позвоночника, груди и живота. Политравма

Особого внимания требуют такие виды травм, как повреждения шеи, позвоночника, груди и живота, а также политравма. Все они связаны с нарушением функций важнейших органов, поэтому необходимо принимать во внимание их специфику.

Травма шеи

Травма шеи – собирательное понятие, включающее открытые и закрытые повреждения шеи. Коды по МКБ-10: S10-S11, S15-S19. Повреждения шеи делятся на открытые (с присутствием кожной раны) и закрытые – без нее.

Симптомы. Основанием для диагноза «травма шеи» являются наличие раны, гематом в области шеи, факт травмы, ранения. Проявляются такие признаки, как бледность кожи, холодный липкий пот, головокружение, слабость, частый и мягкий пульс, снижение артериального давления; нарушения сознания. Присутствуют неврологические симптомы повреждения спинного мозга и нарушения кровоснабжения головного мозга.

Лечение на догоспитальном этапе:

• Основная задача скорой медицинской помощи при травме шеи – экстренная доставка больного в стационар, по возможности – травмоцентр 1-го уровня. Если он расположен слишком далеко (эвакуация занимает >30 минут) – госпитализировать в хирургический стационар с круглосуточной хирургической и реаниматологической службой. В ходе лечения следует вести контроль или мониторинг артериального давления и частоты сердечных сокращений, поддерживать жизненные функции в соответствии с общереанимационными принципами по протоколам лечения шока.

• При активном кровотечении из раны шеи: пальцевое прижатие сосуда в ране, или давящая повязка в виде пелота (с противоупором через руку или лестничную шину), или тугая тампонада раны стерильным материалом.

• Показания к интубации на догоспитальном этапе: нарушение сознания по шкале комы Глазго CGS <8 баллов, асфиксия, связанная с аспирацией крови и разрушением воздухоносных путей, геморрагический шок III степени, ранение шеи с высокой вероятностью повреждения магистральных сосудов, требующее в дальнейшем оперативного лечения в стационаре.

• Профилактика лечения асфиксии: кровь из раны может попасть в дыхательные пути и пострадавший задохнется (асфиксия). Чтобы избежать этого, раненым с нарушением сознания и риском развития аспирационной асфиксии придавать фиксированное положение на боку. При стенотической асфиксии – интубация трахеи. При обтурационной и клапанной асфиксии – выполнить атипичную трахеостомию (через зияющую рану гортани (трахеи) или путем коникотомии).

• Иммобилизация шейного отдела позвоночника: необходима при неврологическом дефиците или невозможности установить его (нарушение сознания), а также пострадавшим с подозрением на позвоночно-спинномозговую травму на уровне шейного отдела позвоночника.

• Лечение на госпитальном этапе: требуется хорошее медицинское оснащение и слаженная работа команды врачей разной хирургической специальности: оториноларингологов, челюстно-лицевых хирургов, нейрохирургов, сердечно-сосудистых хирургов.

Повреждения позвоночника

Травма позвоночника – перелом позвонков в сочетании с повреждением или без повреждения спинного мозга вследствие воздействия механической энергии. Чем выше локализация повреждения спинного мозга, тем больше опасность для жизни. В МКБ-10 имеется 12 кодов для описания повреждений позвоночника в зависимости от вида позвонка и некоторых других особенностей травмы (S02.1, S12.0-S12.2, S12.7, S13.1, S13.4, S22.0, S22.1, S32.0-S32.2).

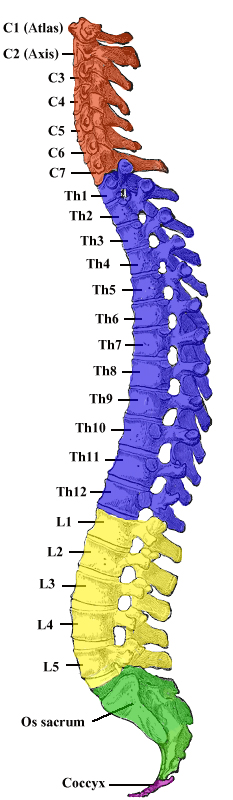

Рисунок 2. Позвоночный столб человека: красным выделен шейный отдел, синим – грудной, желтым – поясничный, зеленым – крестец, фиолетовым – копчик.

Симптомы: в анамнезе – указания на травму с нагрузкой по оси позвоночника в сочетании со сгибанием и вращением. Основные признаки: боль в области повреждения, а также при движении головой, потеря болевой или тактильной чувствительности, больной не может согнуться, парез или паралич, симптомы шока. Во время осмотра больного необходимо также выявить и дополнительные признаки, которые говорят о том, позвонки какого отдела повреждены, каково их количество, есть ли вывихи или поперечное повреждение спинного мозга. Так, при переломах шейного отдела больной вытягивают шею, поддерживает голову руками при ходьбе. При переломах грудного и поясничного – стремится распрямить и вытянуть позвоночник («как аршин проглотил»), в сидячем положении опирается не на седалищные бугры, а на свои руки. Перелом поясничного отдела через двое-трое суток после травмы проявляется «ложным перитонитом»: парезом кишечника, задержкой стула и газов, метеоризмом, болями в животе, которые выходят на первый план в клинической картине.

При стабильной травме (без вывихов, подвывихов и переломовывихов) – больной в сознании, не жалуется на боль, нет ригидности мышц спины, подвижен. При нестабильной травме – отсутствие сознания, боль, ригидность мышц спины, снижение чувствительности, параличи, парезы, расстройство тазовых органов, шок.

Признаки поперечного повреждения спинного мозга:

— обездвиженность, потеря чувствительности и тонуса конечности;

— отсутствие реакций на сильные болевые раздражители;

— бывает нарушение сознания, непроизвольное мочеиспускание и дефекация, снижение артериального давления.

Лечение на догоспитальном этапе: уложить больного на спину на щите или другой жесткой ровной поверхности. Обязательно наложение иммобилизационного воротника, применение лопастных носилок и вакуумного матраса. Обезболивание выполняют введением наркотических или ненаркотических анальгетиков в сочетании с антигистаминными препаратами (2 мл 50% раствора метамизола натрия, 1-2 мл 1-2% раствора тримеперидина с 1-2 мл 1% раствора дифенгидрамина) и транспортируют пострадавшего в стационар в положении лежа на спине при переломах тел позвонков и на животе – при повреждении дуг и отростков позвонков.

Подозрение на травму позвоночника является показанием к экстренной доставке больного в стационар. На госпитальном этапе проводится осмотр больного, рентгенография, КТ, МРТ, СКТ (спиральная компьютерная томография). При некоторых нестабильных травмах немедленно осуществляют вправление вывиха или растяжение скелета. При специфических повреждениях – экстренную операцию. Для остальных больных лечение может быть не столь срочным и состоит из комплекса различных мероприятий.

Травма груди

Травма груди – повреждение тканей, органов и анатомических структур груди, которое возникает в результате внешних механических, термических, электрических, химических или иных воздействий. В МКБ-10 травма груди классифицируется под 21 кодом и включает ушибы и поверхностные травмы (S20.2-S20.4, S20.7, S20.8), открытые раны (S21.1, S21.2, S21.7-S21.9), переломы грудины, ребер и другие (S22.2-S22.5, S22.8, S22.9), травму сердца (S26), сосудов (S25), раздавленную грудную клетку (S28.0) и другие неуточненные травмы (S27, S29). Травмы груди сопровождаются особыми осложнениями. В частности, при проникающих ранениях всегда происходит пневмоторакс (вхождение воздуха через раневой канал в плевральную полость), а также гемоторакс (скопление крови в полости плевры).

Симптомы: боль, признаки внутреннего кровотечения, признаки нарушения функций дыхательной и сердечно-сосудистой системы. Ведущими среди них являются боли в груди, усиливающиеся при дыхании, натуживании и кашле, одышка, цианоз (синюшная окраска) слизистых оболочек, тахипноэ (увеличение частоты дыхания), деформация грудной клетки, парадоксальное дыхание и флотация реберно-мышечного клапана, изменение перкуторного звука (притупление или тимпанит) на стороне поражения, ослабление или полное отсутствие дыхательных шумов над легким, артериальная гипотензия, тахикардия и глухость тонов сердца. Всегда имеет большое значение выяснение времени, подробных обстоятельств и механизма получения травмы.

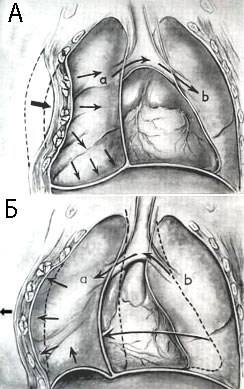

Рисунок 3. Парадоксальное дыхание и флотация реберно-мышечного клапана. На вдохе происходит западение флотирующего – патологически подвижного – участка грудной клетки (A), на выдохе этот участок – реберный клапан – выбухает (Б). На рисунке сторона поражения слева.

Особенно опасны для жизни и требуют экстренной помощи такие состояния, как:

— обструкция верхних дыхательных путей;

— множественные переломы ребер;

— открытый пневмоторакс (воздух входит через сквозное отверстие);

— напряженный пневмоторакс (воздух поступает в плевральную полость, но не может выйти);

— нарастающая эмфизема средостения (вздутие тканей из-за растяжения воздухом);

— гемоторакс (скопление крови в полости плевры);

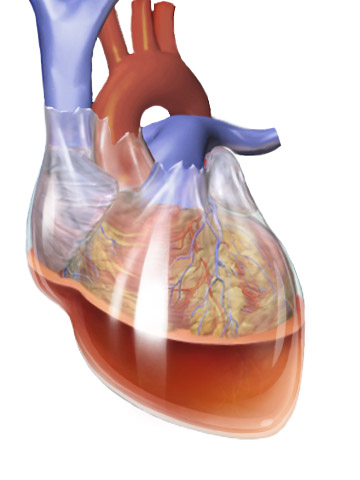

— тампонада сердца (сдавление сердца жидкостью, поступившей в полость перикарда).

Рисунок 4. Тампонада сердца (Модель Blausen.com staff).

Основные принципы оказания медицинской помощи пострадавшим с шокогенными повреждениями груди на догоспитальном этапе:

— синдромальная диагностика неотложных состояний и тяжелых повреждений;

— оказание скорой медицинской помощи в оптимальном объеме и в минимальные сроки, устранение угрожающих жизни состояний на месте;

— реаниматологическая поддержка во время транспортировки;

— быстрая доставка пострадавшего с сочетанной травмой груди и тяжелым шоком непосредственно в операционное отделение для противошоковых мероприятий многопрофильного специализированного стационара скорой помощи с предварительным оповещением его дежурной бригады;

— соблюдение правила «золотого часа» (если пострадавший доставляется в больницу в течение 1 часа после получения травмы, то обеспечивается самый высокий уровень выживаемости и значительное снижение риска осложнений);

— необходимость использования специализированных выездных бригад скорой медицинской помощи;

— пострадавшие с сочетанной травмой груди, сопровождающейся шоком, огнестрельными ранениями груди, а также с высокоэнергетической травмой не зависимо от тяжести состояния подлежат госпитализации непосредственно в операционное отделение.

На госпитальном этапе проводится динамическое наблюдение, обзорная рентгенография груди в прямой и боковых проекциях, УЗИ органов брюшной полости и плевральных синусов, исследования крови. Тяжелое состояние пациента при травме груди и срочность лечения требует применения первого оперативного вмешательства – сокращенной торакотомии в соответствии с тактикой многоэтапного хирургического лечения («damage control surgery»). Дальнейшее лечение зависит от особенностей травмы, а также состояния пациента и выполняется по показаниям.

Травма живота

Травма живота – повреждение тканей, органов и анатомических структур живота, которое возникает в результате внешних механических, термических, электрических, химических или иных воздействий. В МКБ-10 травму живота описывают 13 индексов, среди которых ушибы (S30.0, S30.1), поверхностные травмы (S30.8), открытые раны нижней части спины и таза (S31.0), брюшной стенки (S31.1), множественные раны (S31.7), травма кровеносных сосудов (S35), травма органов брюшной полости (S36), тазовых органов (S37) и другие (S30.9, S39).

Травмы живота бывают открытыми и закрытыми. Среди открытых особенно опасны огнестрельные раны, а также колотые (маленький размер отверстия может вызвать мысль о том, что ранение легкое, но в действительности они ведут к тяжелым осложнениям). Открытые ранения живота подразделяют на проникающие и непроникающие. Проникающие вызывают более заметные последствия, но надо помнить, что непроникающие также могут сопровождаться повреждением внутренних органов. К закрытым травмам относятся ушибы брюшной стенки, отслойка кожно-жирового лоскута, забрюшинная гематома. Они также могут привести к повреждению внутренних органов и достаточно опасны.

Травмы живота подразделяются на травмы без повреждения внутренних органов и травмы с повреждением внутренних органов. Повреждения при травме живота могут затронуть:

— полые органы (желудок, кишечник, мочевой пузырь, желчный пузырь);

— паренхиматозные органы (печень с нарушением и без нарушения целостности капсулы, селезенка с нарушением и без нарушения целостности капсулы, поджелудочная железа, почки);

— кровеносные сосуды (аорта, нижняя полая вена, воротная вена, сосуды брыжейки, сальника, забрюшинного пространства).

Симптомы повреждения полых органов: диагностика основывается на информации о механизме травмы и клинической картине перитонита (которая, правда, не всегда отчетлива сразу после травмы, на фоне шока или острой кровопотери). Основными признаками перитонита являются: боль в животе, напряжение мышц передней брюшной стенки, распространенная и резкая болезненность при пальпации живота, положительные симптомы раздражения брюшины (симптом Щёткина-Блюмберга – значительное усиление болезненности при быстром отнятии руки, производящей глубокую пальпацию живота и другие), отсутствие шумов кишечной перистальтики, сухой язык, жажда, заостренные черты лица, тахикардия, грудной тип дыхания.

Симптомы травмы с повреждением паренхиматозных органов или кровеносных сосудов: диагностика основывается на информации о механизме травмы и клинической картине внутрибрюшного кровотечения (бледность кожи и слизистых оболочек, прогрессирующее снижение артериального давления, учащение пульса и дыхания). Распознавание симптомов особенно трудно при сочетанной травме (при черепно-мозговой травме проявления острого живота «прячутся» под неврологической симптоматикой, а при переломах ребер и таза – наоборот, могут возникнуть симптомы, напоминающие острый живот). Всех пострадавших с ранениями живота, закрытой травмой живота с подозрением на повреждение внутренних органов доставляют в положении лежа в хирургический стационар, а с сочетанной травмой живота и развитием травматического шока – в многопрофильный стационар.

Лечение. Основные принципы лечения те же, что при травме груди: устранение прямой угрозы жизни, поддержание жизненных функций, правило «золотого часа», участие специализированной бригады скорой помощи и доставка тяжелых больных прямо в операционную многопрофильного стационара скорой помощи с предварительным оповещением. При удовлетворительном состоянии больного медикаментозная терапия на догоспитальном этапе не требуется, при развитии геморрагического шока проводится противошоковая терапия. В тяжелых случаях может понадобиться интубация трахеи и искусственная вентиляция легких (ИВЛ).

При ране кровотечение останавливают всеми доступными методами и накладывают асептическую давящую повязку. Выпавшие из раны внутренности не вправляют, а укрывают стерильными салфетками, смоченными изотоническим раствором натрия хлорида, защищают от сдавления ватно-марлевым «бубликом» и рыхло бинтуют – фиксируют повязкой к брюшной стенке. Инородные тела из раны извлекать нельзя.

Обезболивание при повреждениях живота достигается путем парентерального введения наркотических (тримеперидина 2% в дозе 1 мл внутримышечно или внутривенно в разведении медленно, трамадола 5% в дозе 2 мл внутримышечно или внутривенно) и (или) ненаркотических (метамизола натрия 50% в дозе 2-4 мл внутривенно или внутримышечно, кетопрофена в дозе 50 мг/мл внутривенно или внутримышечно в дозе 2-4 мл) анальгетиков. (В качестве обезболивающего средства также рекомендуется фентанил 0,005% 2 мл внутривенно).

Всех пострадавших с ранениями живота, закрытой травмой живота с подозрением на повреждение внутренних органов доставляют в положении лежа в хирургический стационар, а с сочетанной травмой живота и развитием травматического шока – в многопрофильный стационар. На госпитальном этапе проводится интенсивная терапия, наблюдение, лабораторная диагностика, рентгенография, КТ, СКТ, УЗИ, ЭКГ. Затем по показаниям проводят различные вмешательства, в том числе видеолапаротомию.

Политравма

Политравма – одновременное повреждение двух и более из семи анатомических областей тела (голова, шея, грудь, живот, конечности, таз, позвоночник), хотя бы одно из которых является тяжелым и угрожает жизни пострадавшего. Коды по МКБ-10: T06 («другие травмы, охватывающие несколько областей тела, не классифицированные в других рубриках»), а также T01-T06, в зависимости от вида повреждения (раны, переломы, разможжения) и анатомических областей. Понятие политравмы следует отличать от понятия множественной травмы (несколько повреждений в пределах одной полости человеческого тела, например, разрыв печени и селезенки) и сочетанной травмы (повреждение двух и более из семи анатомических областей тела вне зависимости от их тяжести).

В диагнозе в первую очередь отражается ведущее (доминирующее) повреждение – повреждение, опасное для жизни, которое без лечения смертельно, а при лечении дает летальность более 20%. Затем фиксируются менее тяжелые повреждения – не опасные для жизни, но требующие стационарного лечения. Указываются и прочие повреждения – травмы, требующие амбулаторного лечения, осложнения, сопутствующие заболевания, а также возраст. На догоспитальном этапе диагностические мероприятия осуществляются одновременно с устранением угрозы жизни за несколько минут. Развернутый диагноз ставится уже на госпитальном этапе с учетом осмотра и данных лучевых исследований.

Основные синдромы: острая кровопотеря в сочетании с шоком, мозговая кома (при повреждении головного мозга), острая дыхательная недостаточность (при повреждениях легких, ребер), апноэ и обструкция дыхательных путей рвотными массами и кровью (чаще у пострадавших с ведущей черепно-мозговой травмой, иногда при травме груди из-за легочного кровотечения, разрывов крупных бронхов, закупоренных мокротой). Тяжесть состояния пострадавших предписывают оценивать по шкале TS американских авторов. При сумме баллов 12 по трем позициям вероятность положительного исхода политравмы составляет более 80%, 9-12 баллов – от 40 до 80%, 6-9 – от 7 до 40%, 3-6 – менее 7%.

Травматическая шкала TS оценки тяжести состояния пострадавших с политравмой:

1. Сумма баллов по шкале комы Глазго: 13-15.

• Систолическое АД: >89 мм ртутного столба.

• ЧДД: 10-29 ударов в минуту.

• Максимальный балл по травматической шкале: 4+4+4=12.

2. Сумма баллов по шкале комы Глазго: 9-12.

• Систолическое АД: 76-89 мм ртутного столба.

• ЧДД: >29 ударов в минуту.

• Максимальный балл по травматической шкале: 3+3+3=9.

3. Сумма баллов по шкале комы Глазго: 6-8.

• Систолическое АД: 50-75 мм ртутного столба.

• ЧДД: 6-9 ударов в минуту.

• Максимальный балл по травматической шкале: 2+2+2=6.

4. Сумма баллов по шкале комы Глазго: 4-5.

• Систолическое АД: 1-49 мм ртутного столба.

• ЧДД: 1-5 ударов в минуту.

• Максимальный балл по травматической шкале: 1+1+1=3.

5. Сумма баллов по шкале комы Глазго: 3.

• Систолическое АД: 0 мм ртутного столба.

• ЧДД: 0 ударов в минуту.

• Максимальный балл по травматической шкале: 0=0.

Лечение политравмы на догоспитальном этапе проводится по алгоритму ABCD (Airway – проходимость дыхательных путей, Breathing – оценка адекватности дыхания и проведение искусственной вентиляции легких, Circulation – оценка гемодинамики и закрытый массаж сердца, Drugs – введение лекарственных средств во время сердечно-легочной реанимации). При этом важно учитывать правило «золотого часа» и обеспечить скорейшую госпитализацию.

Краткая и удобная в использовании схема лечения на догоспитальном этапе:

1. Выполнение жизненно важных лечебных мероприятий:

— восстановление проходимости верхних дыхательных путей: эвакуация слизи и (или) рвотных масс из полости рта, введение воздуховодов (трубка «Combitube» или ларингеальная маска);

— устранение гипоксии: при сатурации менее 90% – оксигенотерапия (кислород 40-50 об%), при частоте дыхания менее 10-12 в 1 минуту или сатурации менее 85% на фоне оксигенотерапии – вспомогательная вентиляция легких (ВВЛ); при апноэ – искусственная вентиляция легких (ИВЛ);

— остановка наружного кровотечения.

(На проведение этих мероприятий должно быть затрачено не более 3-4 минут. Их проводят одновременно с диагностическими).

2. Обеспечение надежного венозного доступа.

3. Обезболивание, инфузионная терапия, применение глюкокортикостероидов в соответствии с принципами помощи при травматическом шоке.

4. Иммобилизация мест переломов с помощью спинального щита, транспортных шин или вакуумного иммобилизационного матраса (при его наличии).

5. Профилактика и лечение фибринолиза: транексамовая кислота внутривенно из расчета 10 мг/кг (0,2 мл 5% раствора на 1 кг веса больного) со скоростью 1 мл в минуту. Эффективность раннего применения (первые 3 часа после травмы) транексамовой кислоты у пострадавших с политравмой доказана в международном мультицентровом рандомизированном исследовании CRASH-2, проведенном И. Робертсом (I. Roberts) и коллегами и поддерживается клиническими рекомендациями.

Пострадавших с политравмами доставляют в стационар, на базе которого развернут травмоцентр. Во время транспортировки продолжают поддерживать основные жизненные функции пострадавшего. Важно учитывать, что при использовании специализированных реанимационных бригад скорой медицинской помощи летальность в 1,5-2 раза ниже, чем при выезде линейных бригад.

На госпитальном этапе пациента с политравмой направляют в операционное отделение для противошоковых мероприятий. Измеряется пульс и артериальное давление, снимается или разрезается одежда (для дальнейшего осмотра и лечения пациента нужно раздеть полностью). Проводится внешний осмотр для выявления повреждений, инфузионная терапия, обезболивание. Из инструментальных исследований важны рентгеновские методы (КТ, СКТ). КТ особенно информативна при оскольчатых переломах вертлужной впадины, когда необходимо точно определить характер перелома и выбрать тактику лечения.

Лечение на госпитальном этапе должно проводиться группой врачей разных специальностей под руководством хирурга общего профиля, который одинаково хорошо разбирается в реанимации, лечении повреждений головы, груди, живота и скелета. За рубежом более чем в 60 странах мира проводится обязательное специальное обучение врачей по помощи пострадавшим с политравмой по протоколу Advanced Trauma Life Support (ATLS), основанному на последних данных доказательной медицины. В России такой практики пока нет, хотя отечественные специалисты ведут в этом направлении активную работу. Дальнейшее совершенствование способов лечения политравмы является одной из актуальных задач российской травматологии.

Спасение жизни пострадавшего при травмах шеи, позвоночника, груди, живота и политравме зависит от соблюдения правила «золотого часа», качества важнейших мероприятий по устранению угрозы жизни (коррекция нарушений дыхания и кровообращения, остановка наружного кровотечения), правильного обезболивания и транспортировки, экстренной доставки в соответствующий виду травмы стационар, с предупреждением его сотрудников о доставке тяжелого пациента и дальнейшей слаженной работы высококвалифицированных специалистов разного профиля.