- Главная

- Онлайн тренинги

- Бесплатные

- Бесплатный курс для массажистов «Неотложная помощь при травмах»

- Помощь при травмах

- Ожоги и отморожения

Ожоги и отморожения

Ожоги и отморожения

Ожоги

Ожог – травма, возникающая при действии на ткани организма высокой температуры, агрессивных химических веществ, электрического тока или ионизирующего излучения. Наиболее часто в практике врача скорой помощи встречаются термические и химические ожоги. В МКБ-10 термические и химические ожоги обозначаются кодами Т20-Т32, в зависимости от локализации и тяжести повреждения. Солнечные ожоги имеют код L55, электрические – Т74.5.

Выделяют также ингаляционную травму – повреждение слизистой оболочки дыхательных путей и (или) легочной ткани, возникающие в результате воздействия термических и (или) токсикохимических факторов. При ожогах и ингаляционной травме может развиться ожоговый шок – разновидность гиповолемического шока, тяжелое нарушение кровообращения вследствие снижения объема циркулирующей крови из-за плазмопотери и централизации кровообращения. При осмотре пострадавшего важно оценить тяжесть полученной травмы. Для этого определяют глубину поражения и площадь ожога.

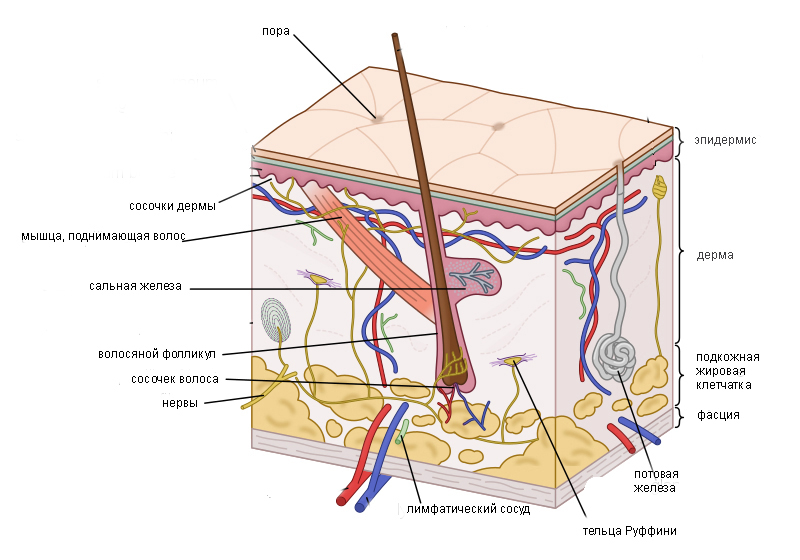

Симптомы ожогов различной глубины поражения. По глубине поражения, в соответствии с МКБ-10, в литературе последних лет выделяют:

• Ожоги I степени – в пределах эпидермиса. Симптомами этого вида ожогов являются гиперемия, тонкостенные пузыри, заполненные прозрачной жидкостью.

• Ожоги II степени – распространяются до сосочкового слоя дермы с частичным сохранением дериватов кожи (волосяных фолликулов, сальных и потовых желез). Для таких ожогов характерны толстостенные пузыри или деэпителизированная дерма. Сосудистая реакция (образование белого пятна при надавливании стерильным пинцетом на дерму) и болевая чувствительность (проверяется касанием стерильным ватным шариком, уколом, выдергиванием волосков) сохранены либо незначительно снижены.

• Ожоги III степени – поражение всех слоев кожи вплоть до собственной фасции, в ряде случаев с повреждением субфасциальных структур (мышцы, кости и другие). Присутствуют некротические ткани в виде струпа, возможно наличие рисунка тромбированных подкожных вен. Сосудистая реакция и болевая чувствительность отсутствуют.

Следует отметить, что в некоторых изданиях встречается другая классификация ожогов по глубине поражения, принятая на XXVII Всесоюзном съезде хирургов 1960 года. В соответствии с ней:

• I степень – стадия, на которой проявляется гиперемия и отек кожи;

• II степень – образование пузырей;

• IIIa степень – неполный некроз кожи;

• IIIб степень – полный некроз всей толщи кожи.

Рисунок 6. Строение кожи (модель Т. Кеберта).

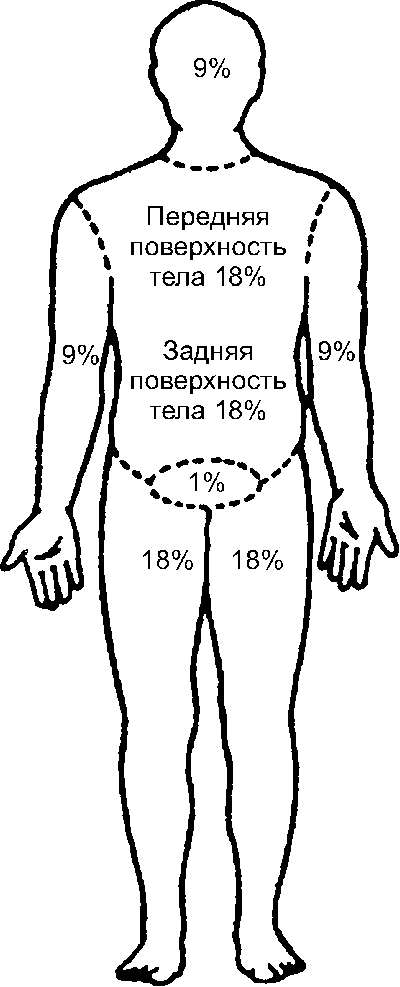

Определение площади ожогов. Тяжесть ожоговой травмы определяется не только ее глубиной, но и площадью поражения. Для быстрого определения площади ожоговой поверхности врачу неотложной помощи необходимо знать правила «ладони» и «девяток».

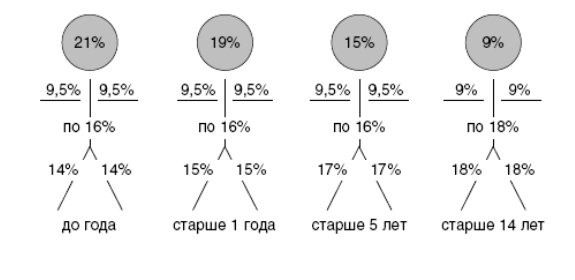

«Правило ладони»: для определения площади ожоговой поверхности следует помнить, что площадь ладони обожженного составляет 1% поверхности его тела. «Правило девяток» заключается в том, что площадь головы и шеи составляет 9%, одной верхней конечности – 9% (обеих – 18%), передней поверхности туловища – 18%, задней – 18%, нижней конечности – 18% (обеих – 36%), промежности – 1% поверхности тела пострадавшего. Площадь ожога у детей определяется по стандартным таблицам в соответствии с возрастным соотношением площади частей их тела.

Рисунок 7. Определение площади ожога у взрослых по «правилу девяток».

Рисунок 8. Определение площади ожога у детей (по схеме общественной организации «Объединение комбустиологов "Мир без ожогов"»).

При ожогах, занимающих 10% поверхности тела и более у взрослых и 5% и более у детей и стариков, развивается ожоговая болезнь. В ее течении различают следующие периоды: ожоговый шок, ожоговая токсемия, ожоговая септикотоксемия, выздоровление.

Показания к госпитализации. Госпитализации подлежат все пациенты, которые имеют:

— Ожоги III степени.

— Ожоги I-II степени свыше 10% поверхности тела (для лиц старше 60 лет – свыше 5% поверхности тела).

— Ожоги особых локализаций (головы, шеи, промежности, кистей, стоп).

— Поражение электрическим током.

— Ожоги дыхательных путей.

— Комбинированные травмы.

— Химические ожоги.

— Ожоги на фоне сопутствующей патологии (стадии суб- и декомпенсации).

Лечение пострадавших с ожогами без развития шока

На догоспитальном этапе при ожогах без развития шока и подозрения на ингаляционную травму лечение сводится к обезболиванию и наложению асептической повязки. Для коррекции болевого синдрома рекомендуется применение метамизола натрия (50% – 2 мл) в сочетании с антигистаминными препаратами (хлоропирамином 1% – 2 мл); местное лечение не применяется, так как может затруднить уточнение диагноза. В клинических рекомендациях Объединения комбустиологов «Мир без ожогов» 2020 года при локальных ожогах до 10% поверхности тела также предписывается немедленное, не позднее 10-15 минут после травмы, охлаждение обожженной поверхности водой продолжительностью не менее 15-20 минут. Идеальная температура воды для охлаждения 15°C.

При химических ожогах нужно учитывать их особые симптомы. Воздействие на кожу некоторых кислот оставляет на ней рану или струп определенной окраски: при химических ожогах, нанесенных серной кислотой, они темно-коричневые; соляной – серовато-белые; азотной – светло-коричневые. Концентрированные растворы кислот при воздействии на мягкие ткани вызывают коагуляционный некроз (плотный, сухой струп), а растворы щелочей – колликвационный некроз (мягкий, влажный струп).

Лечение химических ожогов такое же, как и термических, но, при них, помимо обезболивания и асептической повязки, нужно удалить всю одежду над пораженной областью, смыть агрессивную жидкость струей проточной воды (с этой целью можно использовать шприц Жанэ) до полного исчезновения запаха химического вещества. При наличии порошкообразного химического вещества или его кусочков (например, негашеной извести) на коже или слизистых оболочках, его нужно удалить сухой ватой, марлевой салфеткой или пинцетом. При химических ожогах нельзя использовать нейтрализаторы, поскольку взаимодействие кислоты и щелочи проходит с выделением тепла и может увеличить глубину поражения.

Лечение пострадавших с ожоговым шоком

Ожоговая травма может приводить к развитию ожогового шока в тех случаях, когда площадь поверхностных ожогов (I-II степени) составляет более 15% поверхности тела или глубоких ожогов (III степени) – более 10%. В сочетании с ингаляционной травмой ожоговый шок может возникать даже при необширном по площади ожоге кожи.

На догоспитальном этапе для лечения ожогового шока, в соответствии с клиническими рекомендациями, выполняются следующие мероприятия:

1. Оценка тяжести повреждений. Определение площади поражения по правилу ладони и девяток. Определение глубины поражения (для этого осматривают рану, определяют сосудистую реакцию, болевую чувствительность, используют волосковую пробу).

2. Выявление симптомов ожогового шока. К ним относятся жажда, бледность кожных покровов, озноб, снижение температуры тела, тахикардия, олигурия, тошнота, рвота. Важно знать, что в первые часы после получения ожоговой травмы снижение артериального давления не характерно, что затрудняет диагностику. При поражении дыхательных путей могут быть одышка, осиплость голоса, кашель, отек и покраснение слизистой оболочки полости рта и глотки, отложение копоти на слизистой оболочке ротоглотки, в носовых ходах и мокроте.

3. Ингаляция кислорода. При подозрении на отравление продуктами горения и поражение дыхательных путей немедленно начинают ингаляцию увлажненного кислорода.

4. Интубация трахеи. Пациентам в коме, с признаками нарушения проходимости дыхательных путей и острой дыхательной недостаточностью (шумное дыхание, стридор, одышка, тахикардия, беспокойство, цианоз) проводят интубацию трахеи и начинают искусственную вентиляцию легких.

5. Обезболивание. Для обезболивания внутривенно вводят 1% раствор морфина (методом титрования по 2 мг до получения эффекта, но не более 10 мг) или его аналоги в эквивалентной дозе. Используют антигистаминные (2 мл 1% раствора дифенгидрамина), седативные (2 мл 0,5% раствора диазепама) средства.

6. Инфузионная терапия. Катетеризируют 1-2 периферические вены. Внутривенно капельно вводят 500-1000 мл кристаллоидного раствора (Рингера, 0,9% раствор натрия хлорида).

7. Обработка ран. На ожоговые раны накладывают асептические повязки. В случае обширных ожогов допускается транспортировка в простынях.

8. Транспортировка. Эвакуация пациента осуществляется в положении лежа на носилках. В процессе транспортировки необходимо исключить охлаждение пострадавшего, тепло укрыть или использовать термоодеяло. Минимальный мониторинг в процессе транспортировки должен включать контроль за параметрами кровообращения и дыхания: артериальное давление, частота сердечных сокращений, ЭКГ, температура тела, пульсоксиметрия.

9. Госпитализация. Всех пострадавших с ожоговым шоком и подозрением на ингаляционную травму госпитализируют в стационар. На госпитальном этапе пациентов с ожоговым шоком и ингаляционной травмой сразу направляют в отделение реанимации или в специализированную ожоговую реанимацию (при ее наличии). Продолжается дальнейшее восстановление и поддержание жизненно важных функций организма. Параллельно с интенсивной терапией проводятся осмотр, лабораторные исследования крови, мочи, контроль почасового диуреза, рентгенография грудной клетки и другие исследования. Важное значение при ингаляционной травме имеет такое исследование, как фибробронхоскопия. После стабилизации состояния пациентов переводят из реанимации в ожоговое отделение, где продолжают дальнейшее лечение.

Ожоги глаз

Особого лечения требуют ожоги, затронувшие органы зрения. В соответствии с клиническими рекомендациями Минздрава «Ожоги глаз» 2020 года, при этом повреждении выполняется ряд неотложных лечебных мероприятий. В этих клинических рекомендациях не выделяются особо догоспитальный и госпитальный этап, но указывается, что неотложная помощь при ожогах глаз начинается с промывания глаз водой или раствором натрия хлорида 0,9%. При термических ожогах это делается непосредственно после травмы для охлаждения и удаления инородных тел. При химических ожогах промывание нужно выполнить, даже если прошло несколько часов после травмы, поскольку это может улучшить исход лечения.

В случае химического ожога глаз перед промыванием рекомендуется инстилляция местноанестезирующего средства для снижения болевых ощущений. Промывание выполняется с отведением нижнего века и обязательным двойным выворотом верхнего века, желательно с помощью водоподъемника. Длительность процедуры не менее 15 минут. Критерием достаточности промывания рекомендуется считать нормализацию рН слезы (7,2).

Пациентам с легкими ожогами глаз медикаментозное лечение не требуется (при легком ожоге повреждения ограничиваются гиперемией кожи, конъюнктивы, лимба, эрозией и легким отеком роговицы). Пациентам со средними, тяжелыми и особо тяжелыми ожогами глаз с целью экстренной профилактики столбняка вводится антитоксин столбнячный подкожно в дозе 3000 МЕ (при аллергии к компонентам препарата не применяется). Указывается также на необходимость удаления некротизированного мутного или частично отслоенного эпителия роговицы всем пациентам с ожогом глаз независимо от поражающего агента. Пациентов с легкими ожогами глаз следует оставлять дома. Пациенты с ожогами глаз средней тяжести, тяжелыми и особо тяжелыми подлежат госпитализации. В стационаре проводится дальнейшее хирургическое и медикаментозное лечение.

Отморожение

Отморожение – локальное поражение тканей, возникающее в результате воздействия низких температур. В МКБ-10 обозначается кодами Т33 (поверхностное), Т34 (с некрозом тканей), Т35 (захватывающее несколько областей тела и неуточненное) с дальнейшими подразделениями в зависимости от поврежденных частей тела. При оказании помощи пострадавшему нужно собрать анамнез и провести осмотр, определив при этом глубину поражения кожных покровов.

Симптомы отморожения при различной глубине поражения:

— I степень – отморожения в пределах эпидермиса. Наблюдается незначительная обратимая гипотермия (охлаждение) тканей либо бледность кожных покровов, сменяющаяся гиперемией (увеличенным кровенаполнением). Сосудистая реакция и болевая чувствительность сохранены.

— II степень – изменения распространяются до сосочкового слоя дермы с частичным сохранением дериватов кожи. Характерны образование пузырей с прозрачной серозной жидкостью, бледность кожных покровов, цианоз. Сосудистая реакция и болевая чувствительность сохранены либо незначительно снижены.

— III степень – поражение всех слоев кожи, включая подкожно-жировую клетчатку. Появляются пузыри с геморрагическим (кровянистым) содержимым, пораженная кожа темно-багрового цвета, холодная на ощупь. Сосудистая реакция и болевая чувствительность отсутствуют. Развивается быстро нарастающий отек мягких тканей.

— IV степень – повреждение субфасциальных структур (мышцы и другие). Возможны два варианта местных проявлений: с образованием геморрагических пузырей или без них. Цвет пораженных участков кожи варьирует от серо-голубого до темно-фиолетового. Наблюдается выраженный отек, сосудистая реакция и болевая чувствительность отсутствуют.

Важно учитывать, что все эти симптомы в полной мере проявляются уже после согревания отмороженных частей тела.

Лечение на догоспитальном этапе. На догоспитальном этапе необходимо занести пострадавшего в теплое помещение, снять промерзшую обувь, одежду, кольца и браслеты с отмороженных конечностей. Затем переодеть его в сухую теплую одежду, дать горячее питье (чай, кофе, молоко). Алкоголь употреблять нельзя. Далее нужно наложить повязку. В дореактивный период – до согревания, то есть период, когда холод еще действует и повреждения не проявляются в полной мере – накладывают теплоизолирующую повязку. В реактивный период, наступающий после согревания отмороженной части тела, накладывают сухую асептическую повязку.

В соответствии с клиническими рекомендациями медикаментозное лечение на догоспитальном этапе не применяется, так как может затруднить уточнение диагноза в стационаре. Однако в тяжелых случаях, при подозрении на большую площадь отморожения или общее переохлаждение уже на догоспитальном этапе рекомендуется обеспечить надежный венозный доступ, а также применить следующие препараты:

— декстран-40 (реополиглюкин) 200-400 мл внутривенно (температура раствора должна составлять 38-39°С);

— дротаверин (но-шпа) 2% 2 мл внутримышечно или внутривенно;

— гепарин 5000 ЕД внутривенно;

— ацетилсалициловая кислота 500 мг внутрь.

Лечение на госпитальном этапе. Госпитализации подлежат пострадавшие с отморожением III-IV степени и пострадавшие с отморожением I-II степени при сопутствующих сосудистых заболеваниях нижних конечностей, сахарном диабете. Рекомендуется также госпитализировать пациентов с отморожением I-II степени, если площадь отморожения у взрослых более 10% поверхности тела, у детей – более 1-2%. Если решение о госпитализации принимается в дореактивный период, когда определение глубины и площади поражения затруднительно, нужно направлять в стационар тех пациентов, у которых можно предположить большую площадь и глубину поражения. Пострадавших доставляют в стационарное отделение скорой медицинской помощи.

На госпитальном этапе проводится оценка состояния пострадавшего ответственным врачом стационарного отделения скорой помощи. В случае тяжелых повреждений больного помещают в палату интенсивной терапии. Проводится осмотр пациента, лабораторные исследования крови, мочи, коагулограмма, ЭКГ. Выполняются рентгенографическое обследование и УЗИ по показаниям. Производится экстренная профилактика столбняка, обезболивание, наложение повязок (в дореактивный период – теплоизолирующих, в реактивный – с антисептическими композициями), лечение сопутствующих заболеваний. Наблюдение за состоянием больного, контроль травмы и принятие решения о выписке осуществляется врачом-хирургом.

Общее охлаждение

Общее охлаждение – состояние организма в результате длительного нахождения в условиях низких температур, сопровождающееся снижением температуры в прямой кишке ниже 35°С. Код по МКБ-10 – Т68 (гипотермия). Общее охлаждение встречается редко. Оно наблюдается у пострадавших, попавших в холодную воду; у травмированных в зимнее время года и потерявших способность к передвижению; у пьяных, уснувших на снегу. Для постановки диагноза необходимо оценить общую клиническую картину и измерить центральную температуру тела. Под центральной температурой, в отличие от температуры кожи и конечностей, понимают температуру в глубине грудной и брюшной полостей, а также в центральной нервной системе. Измеряется она обычно в прямой кишке.

Симптомы общего охлаждения на различных стадиях:

— I степень (легкая) – 35-32,2°С (адинамическая стадия): сознание чаще сохранено, больные сонливы, адинамичны, жалуются на слабость, усталость, озноб, головокружение, иногда на головную боль. Речь скандированная.

— II степень (средняя) – 32,2-29°С (ступорозная стадия): на первый план выступают резкая сонливость, угнетение сознания, пульс – 30-50 в минуту, слабого наполнения, артериальное давление – 80-90/40-50 мм ртутного столба. Дыхание – 10-12 в минуту, поверхностное.

— III степень (тяжелая) – ниже 29°С (судорожная, или коматозная, стадия): сознание отсутствует, кожные покровы бледные, синюшные, холодные на ощупь. Мышцы напряжены, резко выражен тризм – спазм жевательной мускулатуры, приводящий к ограничению движений в височно-нижнечелюстном суставе. При тризме размыкание зубов ограничено или невозможно.

В судорожной стадии у пострадавшего иногда бывает прикушен язык. Верхние конечности согнуты, нижние полусогнуты, попытки их выпрямить встречают сопротивление. В тяжелых случаях напряжены мышцы брюшного пресса. Яички подтянуты, мошонка сокращена. Дыхание поверхностное, неритмичное, пульс прощупывается с трудом, редкий, аритмичный. Зрачки сужены, реакция на свет вялая. Наблюдается непроизвольное мочеиспускание. Несмотря на тяжелые проявления, судорожная стадия не предрешает смертельного исхода в силу высокой потенциальной обратимости замерзания.

Лечение на догоспитальном этапе. Лечение на догоспитальном этапе заключается в поддержании жизненно важных функций. При необходимости проводится сердечно-легочная реанимация (СЛР). Показана катетеризация центральной, при невозможности – периферической вены с коррекцией уровня гипогликемии 40% раствором декстрозы (торговое наименование: глюкоза), внутривенным введением теплых растворов (5% раствора декстрозы). Сердечные и дыхательные аналептики вводить нельзя. При транспортировке обязательно согревание больного с целью предупреждения его дальнейшего охлаждения.

Ниже приведен подробный алгоритм лечения по стадиям охлаждения:

• В адинамическую стадию:

1. Внешнее согревание (в теплой комнате, укрыть нагретым одеялом), внутрь горячее сладкое питье (чай, кофе или молоко).

2. С целью улучшения кровообращения: ацетилсалициловая кислота 500 мг (1 таблетка) внутрь; дротаверин (но-шпа) 2% 2 мл внутримышечно или внутривенно.

3. При наличии отморожений конечностей: наложить теплоизолирующие повязки.

• В ступорозную и судорожную стадии:

1. При насыщении крови кислородом менее 90% восстановление проходимости верхних дыхательных путей (введение трубки «Combitube» или ларингеальной маски), оксигенотерапия (кислород 40-50 об%), проведение вспомогательной вентиляции легких (ВВЛ), при апноэ – искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

2. Снять мокрую или промерзшую одежду. Пострадавшего завернуть в теплое одеяло, имеющуюся сухую одежду или использовать одеяло с электроподогревом от бортовой сети автомобиля (при его наличии). При наличии отморожений конечностей наложить теплоизолирующие повязки.

3. Обеспечить надежный венозный доступ.

4. Медикаментозная терапия:

— декстран-40 (реополиглюкин) 400 мл внутривенно, глюкоза (международное наименование: декстроза) 5% 400 мл внутривенно (инфузионные растворы должны иметь температуру 37-40°С);

— гепарин 5000-10000 ЕД внутривенно;

— глюкокортикостероиды: преднизолон 90 мг (3% 3 мл) внутривенно;

— магния сульфат 25% 10 мл внутривенно в составе инфузионных растворов;

— при наличии гипогликемии – глюкоза 40% 40-60 мл внутривенно;

— для уменьшения спазма периферических сосудов (при систолическом артериальном давлении более 90 мм ртутного столба): дроперидол 0,25% 1-2 мл внутривенно в составе инфузионных растворов;

— при развитии судорог – диазепам (сибазон, реланиум) 0,5% 2-4 мл внутривенно.

5. Антиаритмические препараты и вазопрессоры на фоне гипотермии чаще всего неэффективны. Нарушения ритма сердца купируются самостоятельно после согревания. Стабилизация артериального давления наблюдается после согревания и восполнения объема циркулирующей крови (ОЦК). Активное внешнее согревание пострадавших в ступорозной или судорожной стадии на догоспитальном этапе не проводится, так как малоэффективно и потенциально опасно.

• В случае наступления клинической смерти:

1. Параллельно согреванию проводят базовую сердечно-легочную реанимацию (особенность сердечно-легочной реанимации при переохлаждении: адреналин вводят внутривенно каждые 10 минут). Если ректальная температура у пострадавшего ниже 30°С, то введение адреналина и дефибрилляция (при фибрилляции желудочков) неэффективны. В связи с этим введение адреналина и дефибрилляцию (при фибрилляции желудочков) применяют только в тех случаях, если ректальная температура у пострадавшего превышает 30°С.

2. Сердечно-легочная реанимация не проводится, если остановка сердца от переохлаждения сочетается:

— с очевидной травмой, несовместимой с жизнью;

— достоверно известным неизлечимым заболеванием в терминальной стадии;

— асфиксией;

— с замораживанием тела настолько, что выполнение сердечно-легочной реанимации невозможно.

Лечение на госпитальном этапе. Госпитализировать в стационар следует всех пациентов с признаками общего охлаждения. В целях экономии времени пациентов доставляют в ближайший к месту происшествия стационар, имеющий отделение реанимации и возможность оказания медицинской помощи при коме неясной этиологии. Такая маршрутизация позволила сократить летальность более чем в 2 раза.

Первичную оценку состояния пострадавшего осуществляет ответственный врач стационарного отделения скорой медицинской помощи. Тяжелых больных (II-III стадия), а также всех больных, у которых развиваются состояния, требующие интенсивной терапии, направляют в блок критических состояний. Пациентов с легкой степенью охлаждения обследуют и лечат в условиях стационарного отделения скорой медицинской помощи под руководством профильного врача-специалиста. Проводится осмотр, измерение центральной температуры тела, анализы крови, мочи, ЭКГ. По показаниям возможны рентгеногафия, УЗИ, фиброгастродуоденоскопия. Лечение тяжелых пациентов заключается в поддержании и восстановлении жизненно важных функций, введении растворов декстрозы, мониторинге состояния и других мероприятиях по показаниям.

Синдром длительного сдавления

Синдром длительного сдавления мягких тканей (СДС) – травма, обусловленная продолжительным сдавливанием большой массы мягких тканей (грунтом, обломками зданий и так далее). Иногда вместо термина «синдром длительного сдавления» используют его синонимы: синдром позиционного сдавления, синдром раздавливания, краш-синдром, миоренальный синдром, травматический токсикоз. Код по МКБ-10 – T79.6 (травматическая ишемия мышцы). В результате этой травмы происходит нарушение кровоснабжения и ишемия мягких тканей. По этой причине, помимо местных проявлений, развиваются системные патологические изменения, в первую очередь, миоглобинурийный нефроз и острая почечная недостаточность.

По виду сжатия мягких тканей различают:

— сдавление грунтом, обломками зданий и другими предметами (во время войны, землетрясений);

— позиционное сдавление – массой собственного тела (обычно бывает у лиц, уснувших в состоянии алкогольного опьянения на полу, нарах и в других подобных случаях).

По степени тяжести выделяются:

— Легкая форма (сдавление мягких тканей сегментов конечностей не более 4 часов). Нарушения функции сердечно-сосудистой системы и почек отсутствуют или незначительны.

— Средняя форма (сдавление мягких тканей конечностей в течение 4-5 часов). В раннем периоде протекает без выраженной недостаточности сердечно-сосудистой системы, в дальнейшем – с легкой почечной недостаточностью.

— Тяжелая форма (при сдавлении одной или обеих нижних конечностей в течение 6-7 часов). Протекает с типичными симптомами почечной недостаточности во всех периодах.

— Крайне тяжелая форма (при сдавлении обеих нижних конечностей в течение 8 часов и более). Острая сердечно-сосудистая недостаточность, обычно с летальным исходом на 1-2 день после травмы.

Симптомы. Клиническая картина зависит от времени, прошедшего после травмы.

• В период компрессии (до высвобождения из-под обломков зданий, грунта): большинство пострадавших в сознании, хотя возможна его спутанность или потеря. Проявляется заторможенность, апатия или сонливость, боль и чувство распирания в сдавленных участках тела.

• В ранний посткомпрессионный период (после высвобождения, 1-3 суток) пострадавшие жалуются на боли, слабость, головокружение, тошноту, жажду. Отмечаются тахикардия, быстрое падение артериального давления. Освобожденная конечность увеличивается в объеме на глазах. Быстро нарастает отек. Кожа напряжена, синюшного оттенка. Нередко на ней образуются пузыри, наполненные геморрагической жидкостью. Моча приобретает лаково-красную, а позднее темно-бурую окраску. Количество выделяемой мочи резко уменьшается (олигурия).

• В промежуточный период (4-18 суток) развивается острая почечная недостаточность. Большую опасность для жизни представляют гиперкалиемия, гипергидратация и гипопротеинемия. Гнойно-некротические изменения мягких тканей усиливают интоксикацию организма. Возможно развитие гнойно-септических и иных осложнений.

• В поздний период (свыше 18 суток) при адекватном лечении начинается фаза полиурии (мочевыделение увеличивается), происходит постепенное улучшение состояния больного. При легкой форме фаза полиурии может наступить и раньше.

Лечение на догоспитальном этапе. На этапе извлечения пострадавшего из-под завала желательно присутствие не менее двух спасателей. Один из них освобождает конечность от сдавления, начиная от центра к периферии. Другой одновременно в том же направлении бинтует конечность эластичным бинтом, умеренно сдавливая мягкие ткани, что значительно уменьшает приток венозной крови и препятствует развитию турникетного шока (или синдрома включения). При осмотре пострадавшего нужно выявить сопутствующие повреждения (раны, переломы, вывихи, ожоги, отравление алкоголем, наркотиками, угарным газом) и оказать соответствующую медицинскую помощь.

На месте происшествия после освобождения пострадавшего необходимо:

1. Обеспечить надежный венозный доступ.

2. Провести обезболивание: морфин 1% 1 мл или фентанил 0,005% 2-4 мл или трамадол (трамал) 5% 2 мл внутривенно.

3. С целью торможения эмоциональных реакций: диазепам (сибазон, реланиум) 0,5% 2 мл внутривенно или феназепам 0,1% 1 мл внутривенно.

4. С целью разобщения кровеносного и лимфатического русла организма и поврежденной конечности:

— наложение жгута только в том случае, если: продолжительность сдавления конечности более 6 часов, конечность явно нежизнеспособна или имеется артериальное кровотечение;

— шинирование (противопоказано наложение пневматических шин);

— местная гипотермия (обкладывания поврежденной конечности пузырями со льдом).

5. При наличии ран осуществляют их очистку и обработку, накладывают асептические повязки.

6. Инфузионная терапия: 0,9% раствор натрия хлорида со скоростью 1000-1500 мл в час (не следует использовать растворы, содержащие ионы калия, – ацесоль, раствор Рингера или его модификации).

7. При развитии травматического шока – оказание помощи в соответствии с рекомендациями по травматическому шоку.

8. Госпитализация в стационар на носилках.

Следует отметить, что накладывать жгут выше места повреждения при синдроме длительного сдавления категорически запрещено (этот метод применяется только для остановки артериального кровотечения или если конечность явно нежизнеспособна и время ее сжатия 6 часов и более).

Лечение на госпитальном этапе. Всех пациентов с синдромом длительного сдавления следует госпитализировать в многопрофильный стационар, имеющий службу экстракорпоральной детоксикации (для проведения диализа, гемодиафильтрации, плазмафереза и других мероприятий). Как и при других тяжелых травмах, нужно руководствоваться правилом «золотого часа». Для поддержания жизненно важных функций пациентов направляют в палату интенсивной терапии. При лечении должен применяться мультидисциплинарный подход, в рамках которого под руководством опытного врача осуществляется совместная работа специалистов разного профиля: анестезиолога-реаниматолога, хирурга, травматолога, нейрохирурга, ангиохирурга, токсиколога, специалиста в области гравитационной хирургии крови и других.

Далее проводят санитарную обработку больного, при загрязненности ран – экстренную профилактику столбняка. Осуществляют оценку состояния пациента, непрерывный мониторинг витальных функций: ЭКГ, НИАД (неинвазивный мониторинг артериального давления), пульсоксиметрию, термометрию, по показаниям капнографию, инвазивный мониторинг артериального давления. Выполняется УЗИ на наличие свободной жидкости и газа в полостях по протоколу FAST, а также СКТ, рентгенография и другие исследования по показаниям. В ходе дальнейшего лечения назначают антибиотики широкого спектра действия, проводят профилактику эрозивного кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Важнейшей составляющей терапии является лечение острой почечной недостаточности с использованием диализно-фильтрационных методов в сочетании с симптоматической терапией.